Altri cieli del Mediterraneo

Algeri. Lo schermo bianco di un cinema appena rinnovato nel quartiere popolare Meissonier.

Anche oggi, come ieri, nel paese assediato dalla censura, la sala è vuota. Un giovane regista entra e si siede in prima fila. Le luci si spengono, la proiezione ha inizio. Un bambino corre giù per le scale di una casa bianca accecata dal sole, con un passo accelerato grazie ai trucchi del montaggio.

Come spinto dalla forza delle immagini e della musica, il bambino ora è lui, il giovane regista, che, con microfono e telecamera, si precipita fuori dalla sala per dare voce alla sua città, martoriata e immobilizzata dal regime islamico. Sta qui, in questa prima sequenza di Bla Cinima di Lamine Ammar-Khodia, uno dei tre bei film che Federico Rossin ha scelto per il Focus Algeria sull’Altro Mediterraneo, il senso di questa edizione del SalinaDocFest. Quello che la stampa non dice e che i mass-media non mostrano, lo dice il cinema e, grazie al cinema, una civiltà mediterranea si riconosce e si ricostituisce.

Avevamo chiuso la scorsa edizione parlando di “Conflitti e Periferie”. Avevamo ancora negli occhi le immagini rotte e interrotte della guerra in Siria, quando il conflitto siriano si è fatto insostenibile e dal Parlamento europeo di Bruxelles, dove il SalinaDocFest è stato ospite a novembre scorso con A Syrian love story, è partito un appello all’Europa per una soluzione al conflitto in Medio Oriente. Negli stessi giorni al Bataclan di Parigi decine di giovani morivano dentro un locale notturno, e qualche mese dopo, nel cuore di Bruxelles, altri giovani, perduti nel deserto del benessere occidentale, facevano altre scelte e optavano per la strada dell’odio.

È a quel punto che il nostro immaginario ha detto basta e ha fatto scattare quel freno d’emergenza di benjaminiana memoria, che, ieri come oggi, agisce nei momenti importanti del treno della Storia. Se il cinema, la letteratura hanno la forza profetica di anticipare il futuro, o di incidere sulla «carne del reale», come scrive Saviano che ha intrapreso dall’inizio questo viaggio insieme a noi, proviamo a capovolgere l’orizzonte con la forza del documentario, e a postulare, dietro la catena di rovine e distruzione, un diverso scenario possibile.

Ecco allora il tema Madre Mediterraneo / L’Altro Mediterraneo, ad indicare un nuovo pensiero utopico, folle e antagonista, che dice altro e rimanda ad altro, come in quell’isola dell’Utopia di Tommaso Moro, di cui oggi, insieme all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, celebriamo i cinquecento anni.

Non possiamo più stare a guardare. Dobbiamo testimoniare. E dobbiamo farlo attraverso le parole.

«Vincenzo, amico mio, so che fra Zarzis e Lampedusa, dall’altra costa del mare, seppellisci i corpi dei miei fratelli» -. È Mohsen che scrive da un’isola della Tunisia all’isola di Lampedusa, in Sponde, nel sicuro mare del Nord, storia di un’amicizia attraverso le lettere di un epistolario tra un tunisino e un siciliano, separati da sessanta miglia di Mediterraneo: «Lo so come ti senti. Dopo averlo fatto per molto tempo. È dura amico mio essere testimoni di tutto questo». Da anni raccoglie i resti dei naufragi del mare con cui ha allestito sulla spiaggia davanti a casa sua un Museo della Memoria, affinché nessuno dimentichi; mentre Vincenzo, dall’altra sponda del Mediterraneo, dà sepoltura ai corpi del mare nel cimitero di Lampedusa, di cui è custode. Due fratelli che si sono incontrati attraverso la parola scritta e che si scoprono accomunati dalla stessa filantropia: quella di chi, ieri come oggi, si batte per dare sepoltura ai propri cari. Da Antigone della tragedia sofoclea, che si oppone alla legge del potere per dare sepoltura al fratello; a Saul, protagonista del film vincitore del Premio speciale della Giuria Cannes 2015, prigioniero ebreo del Sonderkommando, costretto ad assistere i nazisti nella loro opera di sterminio, che mette a rischio la propria vita e quella degli altri prigionieri per dare sepoltura al corpo di un figlio scampato alla gassatura.

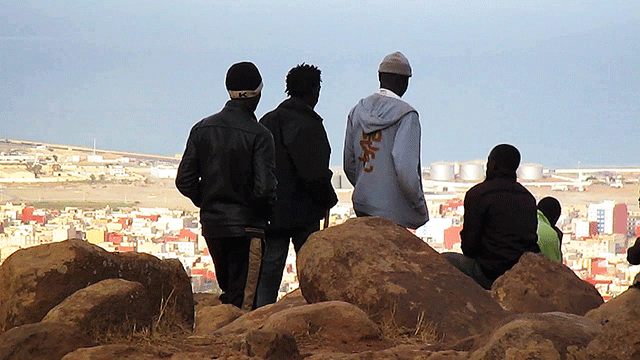

Solo la cultura ci permette di dirci umani. «Io sento di esistere quando filmo, quando racconto». È Abu che parla e che scandisce in prima persona il racconto di Les Sauteurs: un rifugiato del Mali da un anno fermo a Gurugu, una montagna sopra l’enclave spagnolo di Melilla, a nord del Marocco, in attesa di saltare la frontiera per raggiungere l’Europa. Due amici registi gli hanno chiesto di raccontare la sua vita con gli altri nella foresta. «Mi hanno dato dei soldi per comprarmi una camera. Un compito importante per me. Una responsabilità che mi ha motivato molto». Abu assume coscienza di sé solo nel momento in cui decide di prendere la telecamera per filmare la sua storia e quella dei suoi fratelli: filtrata dall’occhio della sua telecamera, la realtà si vitalizza e si indirizza verso nuovi orizzonti. Sotto lo sguardo di Abu, gli oggetti desueti del mare giunti da Zarzis, cocci di bottiglia, amuleti, stringhe e scarpe rotte, riprendono vita e forma, nelle mani e nei piedi di chi è sopravvissuto, di chi non si arrende al destino e vuole saltare il muro dell’indifferenza. A contrasto con queste immagini, filtrate dall’occhio incolore del satellite occidentale, quelle stesse figure di immigrati perdono vita e dignità: li vediamo da lontano in fila indiana, lungo la frontiera assediata dalla polizia. Piccoli e soli, muti, senza nome e senza identità.

Solo uniti si può mutare il corso del nostro destino nel mondo, attraverso nuove comunità di resistenza, come quella di They will have to kill us first, che fa della musica la sua arma di opposizione contro il fondamentalismo islamico. «Non abbiamo più paura: la musica ci protegge», dichiara alla fine del film la cantante Kahira, dallo stesso paese da cui è fuggito Abu, il Mali. Lei è ancora lì, in esilio dalla sua città, e da anni lotta contro il regime per poter fare ciò che ama: cantare. Ha un bel ricordo della sua terra, che in passato era la patria della gentilezza e della libertà, fino a quando tutto si è fermato.

Nel 2012 gli jihadisti hanno preso il controllo del nord e hanno imposto una delle più severe interpretazioni della Sharia della storia: «hanno proibito la musica e io ho smesso di esistere, perché la musica è il solo ossigeno dell’essere umano. Ora tutto quello che voglio è tornare a cantare nel mio paese a Timbuktu». E anche qui il contrappunto è tra le immagini fisse e stereotipate dei soldati dell’Isis e quelle vitali e collettive riplasmate dalla musica: il rap dei giovani maliani all’inizio del film, il canto delle donne fasciate dal blu, dal giallo e dall’arancione, mentre si abbracciano nell’ultima sequenza del film. Nuovi cieli, nuovi orizzonti. Come in quei meravigliosi paesaggi di fuoco di terra africana in Shashamane, che appaiono per la prima volta ai nostri occhi puri e preziosi, come in una nuova Terra Promessa. Questa volta è il viaggio al contrario in Etiopia di chi è emigrato in Giamaica, Spagna e Francia – dove «tutto quello che ci insegnano è che un nero non può mai fare nulla di buono» -, nell’Ottocento, che oggi decide di tornare alle proprie origini, per riappropriarsi della propria identità. Li abbiamo respinti: ora vogliono tornare a casa, rimpatriare. E noi insieme a loro.

Attraverso il Mediterraneo, non per partire, ma per tornare. «Nella vita bisogna fare delle scelte e dei sacrifici per ciò in cui si crede. Ho lottato e ho visto soffrire i miei fratelli e le mie sorelle per fare di casa il posto che volevamo fare. Non è stato facile e continua a non esserlo l’appartenenza prende il posto dell’erranza, che accomuna i film di questa edizione, dedicata al sogno del Mediterraneo.

Se i cieli della modernità sono diventati «svasati», per dirla con De Benedetti, privi di un orizzonte comune in cui inscrivere i destini dell’uomo, che «si perdono come stelle filanti o ricascano addosso in un groviglio», sta a noi ricostruire un «cielo a cupola» per volgerlo sulle nostre teste, porre fine alla nostra avventura di orfani e tornare a sognare un Mediterraneo unito. Come succede nell’interno del mattatoio algerino di Dans ma tête, dove i due giovani protagonisti squarciano il cielo con la forza dell’immaginazione, dell’amore e del sogno: partire per l’Occidente. E con cieli stellati si chiude la maggior parte dei film che abbiamo scelto. Dal cielo in festa di Zarzis, che accende gli occhi di Mohsen con i colori dei fuochi di artificio, ai cieli infuocati dalla lava rossa dell’Etna in Due Sicilie, osservati dagli occhi del paladino Orlando, che ci guarda, spoglio dei suoi abiti e delle sue armi, a ricordarci, ieri come oggi, che il Mediterraneo – e la Sicilia prima di tutto – è la patria del cunto epico e delle più alte tradizioni orali, che accomunano i paesi delle due sponde.

Per questo abbiamo scelto di inaugurare questa decima edizione con un nuovo Concorso Nazionale Sicilia.Doc, a testimoniare una nuova voglia di narrare, da parte dei cineasti siciliani o autori di storie siciliane, che tornano indietro nel tempo per andare avanti, che riscoprono le tradizioni per inventare il futuro. Come in quel quadro di Klee, ripreso da Benjamin nel suo Angelus Novus: l’Angelo della Storia ha gli occhi spalancati, le ali distese e il viso rivolto al passato, dove vede solo catastrofi, morti e rovine; mentre una tempesta che spira dal paradiso, impigliatasi nelle sue ali, lo spinge irresistibilmente verso il futuro. Il SalinaDocFest racconta delle storie. Il documentario narrativo racconta storie. Il cinema racconta storie.

Quando l’uomo perderà la facoltà di narrare, perderà anche la sua umanità, e il mondo, senza racconto, si farà inconoscibile. Lo ricordava mesi fa a Palermo, per la cittadinanza onoraria, Moni Ovadia, che è stato ospite da noi al SalinaDocFest. Lo scrive oggi Roberto Saviano: il racconto è ciò che ci resta e ciò che ci salva.

Ce lo ricorda Gianfranco Rosi in quel film necessario che è Fuocoammare, con il rito di preghiera di quei profughi etiopi, siriani, eritrei, che cantano la loro tragedia in un antico e moderno racconto rap, per ringraziare la comunità di Lampedusa che li ha accolti: «La vita è un rischio e noi lo abbiamo corso. Il mare non è una strada, ma noi lo abbiamo attraversato. E ora ci siamo salvati». Da anni vediamo nei telegiornali i volti di quegli stessi profughi, le coste di una Lampedusa martoriata, i resti dei barconi sulle nostre coste. Eppure, in Fuocoammare la luce cambia. Lo sguardo di Rosi scandaglia in profondità gli abissi della Storia, come in una discesa agli inferi del buio sottomarino, scruta dentro gli animi delle persone, come quando, naufrago tra naufraghi, si ritrova accanto a corpi in agonia su un gommone, il suo sguardo incrociato al loro, che fissa con rispetto, dolore, in silenzio. La quotidianità della comunità di Lampedusa procede così, grazie al sapiente montaggio alternato di Jacopo Quadri, tra le storie dei suoi abitanti e gli sbarchi continui dei profughi, tra il grido dei sopravvissuti e il silenzio dell’isola, tra i soccorsi in mare della capitaneria di porto e i piccoli gesti di Samuele, il bambino protagonista dall’occhio pigro, che vede oltre e vede meglio, che gioca a sparare agli uccelli, perché ha perduto la sua innocenza.

Due realtà che si incrociano ma non si incontrano, ad eccezione del medico, se non nello sguardo del documentarista, nei totali epici sulle rocce di Lampedusa, feroce e bellissima nella sua solitudine; nelle lente panoramiche degli interni, dove il tempo rallenta e lo sguardo procede per sottrazione.

Uno sguardo che osserva senza retorica e al tempo stesso senza il distacco del semplice cronista. Lo sguardo nuovo, umano e partecipato, del documentario italiano d’autore, di cui parleremo con Corrado Formigli, che ha rinnovato il reportage televisivo con un taglio narrativo che molto deve al documentario. Ripartiamo da questa nuova umanità e da questa rinata voglia di raccontare il nostro destino nel mondo. Perché solo narrandolo, possiamo sperare di conoscerlo e, forse, di cambiarlo.

Per questo siamo felici di premiare il padre del cunto, Mimmo Cuticchio, e di ospitarlo nella nostra piccola Isola di Utopia. Ci narrerà, ancora una volta ma in maniera sempre nuova, la storia di Colapesce, figlio di un pescatore di Messina, che respirava come un pesce e scendeva negli abissi del mare, per riaffiorarvi con tesori nascosti e raccontare le storie che aveva visto. Un giorno sparì sotto i fondi marini. Di lui non si seppe più nulla. Eppure, ancora oggi, dopo quasi mille anni, noi ancora lo ricordiamo. E lo raccontiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri studenti. Lo immaginiamo sotto le pendici dell’Etna, a sorreggere questa nostra Sicilia, l’isola amata e odiata narrata da Pirandello, Sciascia, Vittorini, Verga, Tomasi di Lampedusa, i più spietati e visionari scrittori della nostra letteratura novecentesca.

Lo immaginiamo testimone delle tragedie del Mediterraneo, nel silenzio dei fondali marini, dove gli antichi tesori sono diventati relitti di naufragi, bottiglie che galleggiano, barattoli di plastica e scarpe rotte. Oggetti che fluttuano nel grembo del Mediterraneo, come prima della nascita e dopo la morte. Una metafisica dello strazio, che risveglia le coscienze e delinea nuove rotte dell’immaginario, verso orizzonti futuri. Altri cieli del Mediterraneo, che noi tutti abbiamo il dovere di testimoniare.

Auguri al SalinaDocFest.

Giovanna Taviani